大唐邢州,佛门寂然。

开元寺高僧圆寂。城西南角,黄土新堆,起塔安奉佛骨。

岁月如邢州城外的泉水,无声淌过。王朝更替,像书页翻动,发出沉重的声响。

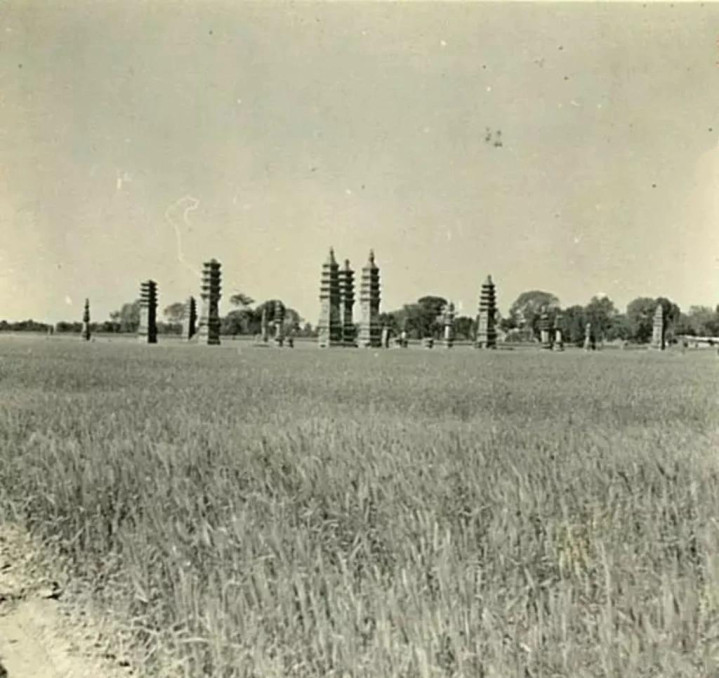

塔,一座座立起,渐成一片塔林。

这塔林,是石头写成的经书。

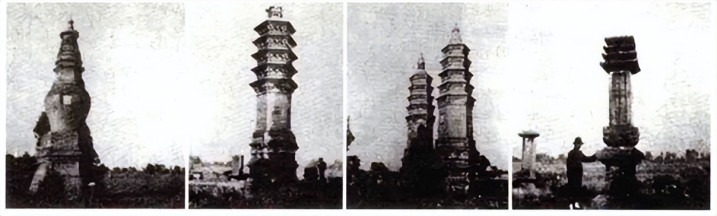

塔形各异,各有一番气象。高的矮的,砖砌的石雕的;有的敦厚如老者,有的端庄似贵人,有的秀丽挺拔,也有的老态龙钟,仿佛踽踽独行的老僧。

其中一座八角七级密檐大塔,高达二十米。磨砖对缝,严丝合缝,还用了江米汁浇灌——这法子,后世《盗墓笔记》里写的神奇,不过如此。它站了一千年,像一部活的历史。直到一九六七年,那场风暴来了,“红卫兵”用了四次爆破,才将它炸倒,千年的守望,轰然砸进邢台的土地。

还有些奇特的塔。一座“响灵塔”,风过时呜呜作响,如泣如诉,像古老的陶埙在吹。一座“诵经塔”,耳朵贴上去,能听见细微的诵经声和木鱼响,仿佛塔魂未散。还有一座“风动塔”,斜斜地立着,风一吹就摇摇晃晃,像意大利的比萨斜塔,却在这地方倔强地站了几百年。

塔林深处,时间仿佛停滞。

石塔如林,默默指向天空。方的、六角的、八角的,形态不同,却都遵循着一种向上的庄严。它们从大地上坚固的基座升起:下面是莲花般的塔座,托着刻满岁月与信仰的塔身。

塔身之上,有精巧的腰檐,承着雕花的石托,像是为灵魂准备的莲台。塔顶或尖峭如剑刺向天空,或方正厚重如山沉稳。也有小塔,简简单单,只有厚实的塔身和朴素的檐顶,别有一种古拙。

目光扫过塔身,西面常刻着塔主名号、职位、立塔者姓名和年份——这是石头上的铭记。其他几面,则是无声的画卷与经文:有的细刻塔主生平功德;有的深凿庄严佛像;更多是密密麻麻的《尊胜陀罗尼经》文字,一笔一划,仿佛凝聚着无数祈愿,在石缝间低语。

一千四百年,弹指一挥。

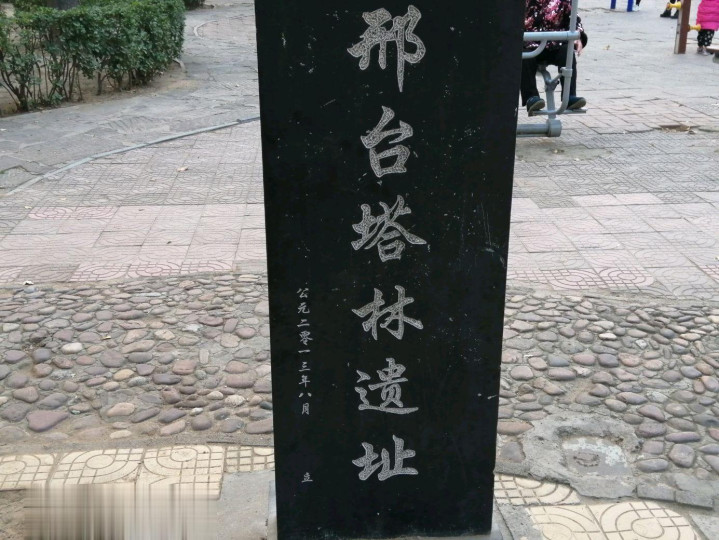

今日邢台襄都区,只剩下“塔林街”、“塔林公园”的名字,和网上流传的十几张模糊老照片,证明这里曾有过一片石塔的森林。

砖石成塔。

盛时,大小墓塔,竟有千座之多!即便到了上世纪五十年代,劫后余生,尚存一百五十四座,比河南少林寺塔林、山东灵岩寺塔林还多,堪称中国之最。然而历史的尘埃无情。一九六五年,剩不足百座;一九六七年,这片传承了一千四百年的邢台塔林,被彻底抹平,化为一片荒地。所有的塔,都消失了。

那一年,时代的巨浪冲垮了这片静默的彼岸。

震耳的爆破声撕裂了千年的寂静。那些曾向天空低语了几百年的石塔,在硝烟和呐喊中,如巨人般倒下,碎成一地残骸。尘埃落定,附近的村民推着车,扛着筐,蜂拥而来。那些曾承载信仰的砖石,被一车车运走,砌进了自家的院墙,垒进了猪圈牛栏。那些刻着经文、佛像、记录高僧事迹的石块、石碑,如同被遗弃的尸骨,散落在村头巷尾,任凭风吹雨淋,车碾人踏,渐渐消失在泥土和市井之中。

更令人痛心的是,塔下安放高僧舍利的地宫,被粗暴地挖开,暴露在天光之下。漆黑的泥土里,露出了深埋的遗物:冰冷的石棺沉默着,精美的塔式瓷罐釉色幽暗,散落的佛珠像是凝固的祷告,温润的玉器藏着往日的尊贵,还有作为供奉的瓷器,以及混在泥土里、刻着“开元通宝”、“崇宁通宝”字样的铜钱——那是盛唐的余温,北宋的遗响,散落一地,无人问津。

此地,便是今日襄都区的申庄。

这片土地,曾是唐时邢州大开元寺、天星寺高僧最后的归宿。千塔林立,何等景象!邢州这地方,在史册上几度更名——襄国郡、顺德府、邢台,都是它。

想触摸一点古城的影子,得去找那些残存的痕迹。

火神庙旁,还剩一截老城墙。从中兴大街看,是修补过的样子;只有从庙里绕上去,才能摸到那青砖的粗粝和岁月的斑驳。砖缝里都是时间的凉意。想感受邢州古城的模样,这截老墙算一处;另一处是开元古寺——记住,是那真正的古寺,不是后来新建的。走进去,脚步得放轻,仿佛稍重一点,就会惊落积攒了千年的尘埃。

开元寺广场还有一小段夯土城墙,孤零零杵在那里,寂寞,又带着点清高的倔强。

我不是在考古,只是在记录一种痛惜。

关于邢台塔林。很多年前,网上看到的老照片,就种下了深深的遗憾。要说邢台历史文化的伤痕,有三处最深:老城墙拆了,塔林毁了,百泉干了。

百泉枯竭,如今向好。已有十六个泉眼重新冒水,希望南水北调能持续滋润地下,多下几场大雨,也许能有更多泉水醒来。

老城墙被拆,了解邢台旧事的人知道,如今中兴大街、开元路、团结大街、新华路围起来的地方,就是古城的核心。

想象当年邢台人,从南门“来熏门”出来,跨过护城河(现在的中兴大街位置),逛逛热闹的好南关,在羊市街买皮毛,花市街挑盆花……再往城外西南走,大约五里地,新华北路申庄一带,塔林街、新华北路小学这些地方,就是那片塔林所在。

开元寺、天宁寺的僧人走了,佛骨就葬在塔林。

中国人对死亡之地,总有忌讳。即便今天看,那些塔有很高的建筑艺术价值,但在当时百姓眼里,这片地方,恐怕还是能不去就不去。邢台旧八景里的“野寺钟声”,开元寺、天宁寺的钟声飘到这里。试想,若一个人站在塔林里,听着远处飘来的钟声在石塔间回荡,那该是怎样一种空旷的苍凉?幸好还有些零星记载,让我们能想象一点塔林当年的样子。

邢台历代有名的高僧,许多都长眠于此。公元1279年(南宋灭亡那年),“百泉禹禅师之塔”立;1288年,“通理大师提点隐公塔”立;1299年,“普化大师(王羽)公之塔”立……讲主塔、玉山长老塔、弘济大师塔、安慧大师塔、喜公庄王塔……石塔如林,刻着一个个寂灭的法号。“提点闻公和尚”塔上还有副对联:“九十二年尊者寿,百千五味老人心”——这刻在石头上的话,像是对生命的一场无声叩问。

今天的申庄,塔林的影子都没了。

只剩一条叫“塔林街”的小路,和一个叫“塔林公园”的小园子。塔林刚毁时,园子里还扔着几块残破的石头构件,像被肢解的肢体,后来才被收走,放到开元寺去了。它们离开了根,在别处沉默。

有时会想:如果那老城墙还在,如果那塔林还在,再加上复涌的百泉……

邢台古城的风貌,未必就比平遥、丽江差。它会是一块多么厚重独特的文化土地!可惜,历史没有“如果”。那片千座石塔的林子,最终只化作太行山脚下、七里河边一声沉重的叹息。那些被砌进猪圈的石块、散落在泥地里的经文、深埋市井的舍利,都成了一道无法愈合的伤口。这伤口提醒着我们:有些东西,毁了,就真的没了。它拷问着每一代人,关于如何对待自己的过去。

申宝策略-网上配资-十大配资公司-中国期货配资公司提示:文章来自网络,不代表本站观点。